发热伴血小板减少综合征(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome,SFTS),是我国于2009 年发现的新发病毒性传染病。多分布在山区和丘陵地带,全年均可发病,多发于3月至11月,其中4-6月份为发病高峰。通过蜱虫叮咬和接触患者血液和血性分泌物使人感染,俗称“蜱虫病”。人群普遍易感。如不及时诊治,SFTS 病死率可高达 20%。该病是一种严重危害人民群众健康的自然疫源性疾病,影响部分地区群众生产生活。因此2024年4月12日,中国疾控中心在安徽省合肥市组织召开了全国发热伴血小板减少综合征防控及哨点监测工作启动会。之后各省、市也进行了相关防治知识培训,今天我们就一起走进内江市第二人民医院感染科(内江市传染病防治中心)的传染病科普空间,一起了解“蜱虫病”。

一、什么是发热伴血小板减少综合征(SFTS),该病有哪些临床表现?

发热伴血小板减少综合征(SFTS),俗称“蜱虫病”,该病是一种由发热伴血小板减少综合征病毒即新布尼亚病毒(世界卫生组织把它正式命名为大别班达病毒)引起的急性传染病,属于自然疫源性疾病。主要通过蜱虫叮咬传播,以发热、血小板及白细胞减少为主要特征,常伴伴乏力、食欲不振、恶心、呕吐等,部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等,常有颈部及腹股沟等浅表淋巴结肿大伴压痛、上腹部压痛。多数年轻患者预后良好,高龄、免疫力低下、或合并严重基础疾病的患者易于转为重症甚至死亡,应及时就医。 既往有多地报到因蜱虫叮咬导致重症、危重症病例的发生,死亡病例的报到。

二、传染源是什么?是怎样传播给我们的?

1、感染的动物是主要传染源,可能为牛、羊、猫、犬和啮齿类动物。患者也可作为传染源,在发病后7~10 天内血液中可分离到大别班达病毒。

2、传播途径:主要经带毒长角血蜱等媒介生物叮咬传播,还可在无防护情况下通过接触感染动物或患者的血液、分泌物、排泄物及其污染物造成感染。

三、蜱虫长什么样子?

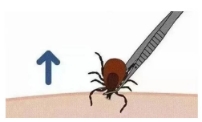

蜱,俗称壁虱、扁虱、草爬子、犬豆子、八脚子等,一般呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平,从芝麻粒大到米粒大不等。通常寄生在鼠类、家畜等动物皮肤较薄、不易被搔动的体表部位,吸饱血后虫体可膨胀十倍以上胀大如黄豆、蚕豆大小。上图就是吸血后的蜱虫。

蜱可携带多种病毒、细菌和原虫,其中多数是重要的自然疫源性疾病,如发热伴血小板减少综合征、克里米亚-刚果出血热、森林脑炎、Q热、莱姆病、人粒细胞无形体病、巴尔通体感染等,给人类健康及畜牧业带来很大危害。

四、哪些人群容易被感染?

人群普遍易感。在丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民和劳动者以及赴该类地区户外活动的旅游者感染风险较高。

五、万一被蜱虫叮咬该怎么办?

一旦发现有蜱已叮咬皮肤,应尽快将蜱取出,但不可用手直接碾碎或拔取,不要生拉硬拽以免拽伤皮肤,或将蜱的头部留在皮肤内,宜用尖头镊子等工具贴近皮肤夹住蜱口腔部,垂直拔取,取出后,再用碘酒或酒精做局部消毒处理,并自我观察身体状况两周。一旦出现发热、恶心、腹泻、食欲不振等疑似症状或虫咬伤口体征,应及早就医,并告知医生相关暴露史。

六、哪些人要高度警惕可能已患上发热伴血小板减少综合征了?

出现发热、乏力、纳差、恶心、呕吐,伴有白细胞、血小板下降,同时具有下述流行病学史之一者,即要高度疑似患上发热伴血小板减少综合征了,需及时到医院感染科就诊。

1.流行季节在丘陵、林区、山地等地工作、生活或旅游史;

2.发病前 2 周内有被蜱叮咬史;

3.与感染的动物或确诊病例接触史。

七、发热伴血小板减少综合征有什么特效治疗办法吗?

发热伴血小板减少综合征目前尚无特异性治疗方法,主要是对症支持治疗和针对并发症的治疗。患者要及时就医,治疗重点是早期识别重症和并发症,同时注意基础疾病的治疗。一旦出现昏迷、休克、器官功能衰竭,死亡率就很高了。

八、怎样预防呢?

1、在山区、丘陵及林地等流行区域从事生产、生活活动或旅游的人群应做好个人防护,防止蜱虫叮咬。

2、在救治、护理过程中,医务人员、陪护人员应做好个人防护,接触患者血液、分泌物和排泄物时佩戴外科口罩及一次性乳胶手套,进行气道操作时佩戴医用防护口罩、护目镜或防护面屏。对患者的血液、分泌物、排泄物及其污染物,应按照《医疗机构消毒技术规范》及时做好清洁和消毒。患者转出、离院或死亡后进行终末消毒。

天气由凉转热,大家穿短袖短裤的时间较多,大家外出山区、丘陵及林地游玩,在享受美好大自然风景时,切莫忽略虫子叮咬的风险,蜱虫就是其中之一,需做好个人防护做到安全游玩。

供稿人:杨雨婷

审稿人:李显勇